:format(webp):quality(40)/https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2018/03/Poetas-rosarinos-emergentes.jpg)

Una forma de ver el mundo. Una interrupción. Una tabla en el medio del naufragio. Un espacio de libertad. Un modo de reconocer lo real. Lo genuino del ser. Así definen a la poesía seis autores emergentes de la ciudad. Hombres y mujeres que tienen entre 23 y 35 años y escriben versos desde hace tiempo. Previo al Día Mundial del género que atraviesa sus vidas, Rosario Nuestro dialogó con estos artistas que forman parte de un circuito pujante en los corredores locales.

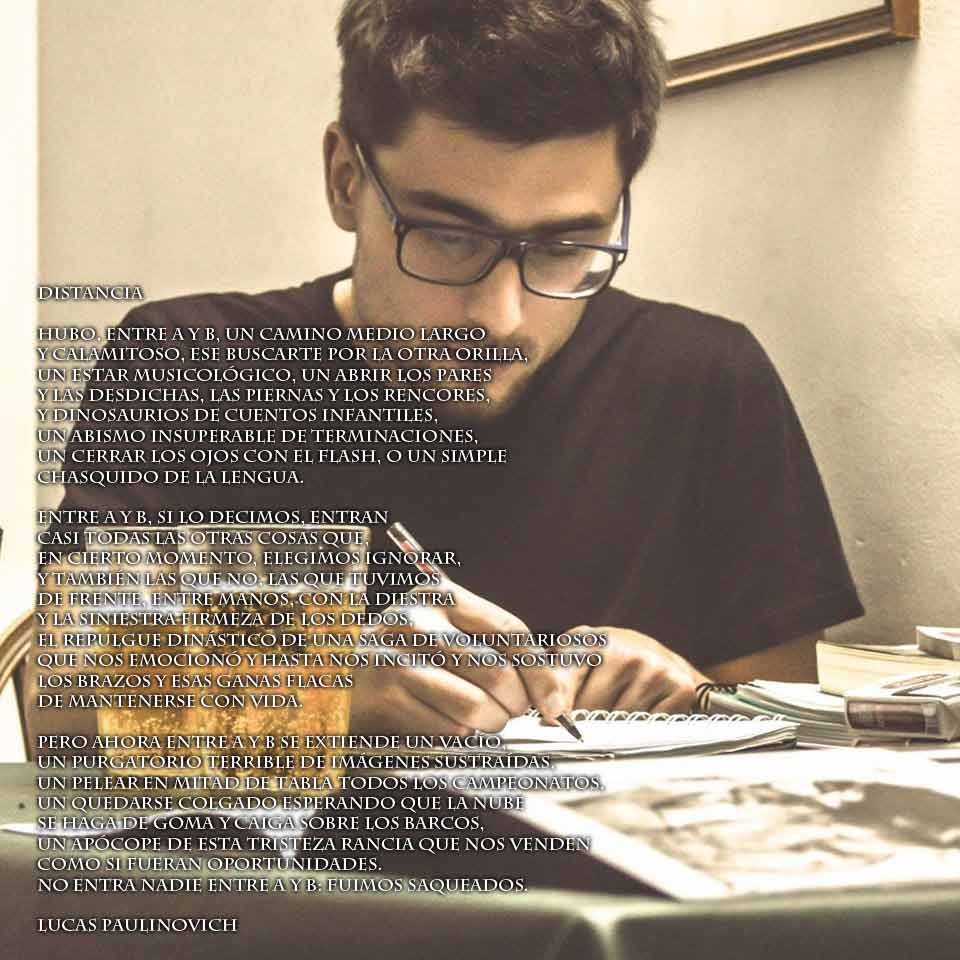

Lucas Paulinovich tiene 27 años y empezó a incursionar en el mundo de la poesía desde chico, como él señala, intuitivamente. Más tarde, se adentró en la práctica de la lectura. Algo para lo que debió dejar de lado todas «las mañas que exige habitualmente la lectura. Esto de querer entender, de las estructuras, de buscar la rigurosidad de los hilos». Trabaja en El Corán y el Termotanque, un espacio autogestivo y colaborativo donde muchos escriben, editan y vuelven a escribir, que empezó en 2011 como un blog, pasó por revista impresa y se volvió digital. Lucas entiende que el ejercicio colectivo, sin horizontalidades que subyace a ese lugar virtual, impacta también en el tipo de literatura que se divulga y lo argumenta a la perfección.

El muchacho se extiende en todas sus respuestas con un léxico que desnuda sus horas frente a los libros. Es periodista y escribe lo que nombra como «poesía social», aun reconociendo la arbitrariedad de los rótulos. El joven percibe a la poesía como un «modo de estar en el mundo que se vuelve cada vez más incomprensible». Pese a cierto pesimismo en cuanto a la posibilidad de que la poesía se vuelva sostén económico (que adjudica a las reglas del mercado), sostiene que en Rosario hay un campo artístico prolífero y un fenómeno intergeneracional que no se ve en todos lados: el intercambio constante entre los artistas jóvenes y mayores. «Hay quienes dicen que Rosario es la capital de la poesía», afirma y pormenoriza su análisis. Personas de 18 que leen a otras de 70 y viceversa. Para Lucas no hay grises: «Un poeta no se va a hacer nunca conocido. Nadie puede vivir de la poesía».

Algo parecido siente Julia, que habla de cierta contaminación de la praxis poética «si te sentás a escribir pensando en ganar plata o si va a gustar o no». Julia Enriquez tiene 26 años y es traductora de inglés además de editora y estudiante de filosofía. Lleva adelante el sello Danke– «gracias», en alemán-. Ella empezó a escribir a la par que a leer y cree que sus mejores poemas fueron los de la adolescencia: «Esa etapa de la efervescencia que nunca volverá».

Julia tiene un discurso tan fluido que cuesta seguirla. Conoce la historia de la tradición poética local y la describe detalladamente. También se refiere con erudición a la poesía contemporánea. Cita al argentino Alberto Girri para dar cuenta del aspecto intuitivo de la poesía que no se circunscribe a un texto. «La poesía no se define, se reconoce», dispara y explica que por eso un gesto, una palabra o un momento cualquiera pueden ser poéticos.

Juan es más optimista. Se ríe bastante y tiene un timbre de voz que lejos está de delatar sus 27. Parece más grande. Su vocabulario es rico (como el de todos y todas) y su chispa brilla hasta por Whatsapp. Él dice que «los recuerdos son traicioneros», por eso prefiere pensar sus inicios en la poesía como un proceso que, vislumbra, arrancó a los 14. A Juan Rodríguez tampoco le gustan las clasificaciones: sabe que escribe condicionado por la realidad social pero no quiere ubicarse en ningún subgénero.

Tras varios intentos fallidos de proyectos editoriales siguió apostando y fundó en 2017 Pesada Herencia con cuatro amigos. Casualmente ya son cuatro los títulos que llevan editados: Los últimos primeros, de Agustín Gaite; By Pass, de Federico Oña; Charcos, de su autoría; City Center, de Marcos Mizzi, y los planes a futuro abundan. Larga una carcajada cuando cuenta que empezó a escribir con la intención de hacer canciones hasta que reparó en que algo fallaba. «Me di cuenta que en realidad eran poemas. Las canciones tienen otras leyes», dice.

Tomás también se inició a través de la música. A los 12 años empezó a escribir canciones y a su pasión por las melodías se añadió la de la poesía. Desde entonces, la fusión entre las dos disciplinas se tornó indisociable y pronto hallará su materialización definitiva en su trabajo Vitrales. Tomás Boasso tiene 33 años, dejó la carrera de abogacía hace tiempo para dedicarse casi de lleno al arte. Dicta talleres particulares y da clases impulsado por la posibilidad de transmitir a otros sus herramientas de formación. Para él «los poemas son juegos que te dan la posibilidad de ser mejor persona».

Tomás es paciente. Habla pausado y escucha con atención. Sus actividades incluyen la docencia en el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) que alberga chicos y chicas con problemáticas penales. «Ahí se ve fehacientemente la utilidad que tiene la poesía. Porque no se necesita nada para escribir, sólo las palabras que están adentro de uno», describe. Tomás es papá de dos hijos. Antes de convertirse en padre, temía que la realidad lo avasalle y se vea forzado a alejarse del arte. Pero Pedro e Irupé lo mantienen más cerca de su «yo artístico» que ninguna otra cosa en el mundo.

Dora tuvo que retrotraerse más en el tiempo para recordar sus primeras líneas: a la primaria, cuando escribió una poesía y se inspiró en los canteros con flores amarillas de calle Pellegrini. «Fue el mejor poema que escribí», explica con certeza y confiesa que de vez en cuando lo vuelve a leer. Desde ahí, entró casi obsesivamente en el mundo de las rimas, pensaba todo a partir de ese lenguaje. Dora tiene 23 y es Dora Do, la única de las entrevistadas que tiene un seudónimo y prefiere que se la conozca con ese nombre.

Junto a otras cinco mujeres que conoció en un taller hace apenas unos meses (que según dice le cambió la vida) fundó Tanga Feroz. Crearon una página de Facebook donde suben textos. Dora es actriz y organiza tertulias poéticas en su casa donde hace lecturas perfomáticas. Le gusta que la poesía sea un lugar de acceso, a mano; que se aleje del academicismo y del aura intelectual con que suele asociarse. Dora pronuncia con intensidad cada frase. Ella no concibe la vida sin poesía: «Poesía o muerte», lanza, segura.

Rocío Muñoz también defiende la democratización de la poesía, aun en su condición de académica. Estudió filología hispanomaericana en Sevilla, su ciudad natal y desembarcó en territorio nacional, guiada por su intuición poética. «Siempre sentí que Argentina era mi país. Me siento rosarina», apunta. Rocío tiene 35 años y vive de la literatura. Publicó dos libros, dicta talleres en su casa y vivencia como fascinante «acompañar el proceso de escritura» de sus alumnos. Al momento de esta entrevista ultimaba detalles para la presentación en sociedad de su sello editorial, El Salmón.

Con su acento andaluz y su decir ligero, se autodefine como una autora lenta que trabaja minuciosamente el proceso de redacción de textos. Dice que son muy pocas las veces que las palabras justas se presentan como una epifanía. Rocío trae a Jaques Derrida para graficar su cosmovisión de la poesía: «Un modo de estar en el umbral. Con un pie adentro y otro afuera del mundo».

Los autores de poesía locales se conocen. Es muy común que en la conversación con uno aparezca el nombre de otro. Muchos son amigos entre sí. Aparte de la coincidencias en las preferencias literarias (autores como Juan Gelman y Miguel Ángel Bustos se repiten en casi todos los relatos), hay una mirada profunda de la vida que se verbaliza en cada caso y extiende los tiempos de la charla. Una mirada que encuentra en la reflexión sobre la existencia, el ser, la muerte y la realidad sus principales aliadas. Una mirada que siempre tendrá su lugar en la inmortalidad de los versos.